Si la médiation fut « initialement pensée comme une contre-culture face à des pouvoirs institutionnels coercitifs et violents »1, ses derniers avatars sont le fruit de l’évolution socioéconomique récente.

L’avènement du néolibéralisme a été marqué par un recul général de la place de l’État dans le jeu social et par une osmose croissante entre les secteurs public et privé. Ces mutations de l’ère postmoderne2 sont marquées par une crise majeure des régulations traditionnelles : politiques, institutionnelles, juridiques, sociales… Cette crise sociale globale explique largement le foisonnement des pratiques médiatrices.

Celles-ci concernent d’abord les pratiques interpersonnelles. Inscrite dans l’incessante reconfiguration des sphères privée et publique, la conciliation interindividuelle viserait à instiller de l’humanité dans des mécaniques administratives dépersonnalisées. Certes. Mais, pour prendre la mesure exacte des choses, nous ne pouvons faire l’impasse sur l’idéologie du management qui, imprégnant de plus en plus largement les politiques publiques3, prône « la nécessité de réduire l’intervention publique et de transformer les méthodes de gestion en les calquant sur celles du secteur privé. » C’est ainsi que les médiations pénales, par exemple, supposées « moins chères, plus rapides, plus efficaces » sont aussi ou surtout destinées à désengorger les tribunaux, en d’autres termes, à suppléer le manque de moyens lié au désengagement de la puissance publique.

Par ailleurs, ainsi conçue, la médiation – qu’elle soit ainsi pénale, familiale, interculturelle, de voisinage, etc. – s’appuie sur une conception de l’être humain largement enchâssée dans la croyance en l’existence d’une parfaite égalité entre tous les Hommes, envisagés comme une constellation d’atomes-individus posant des choix rationnels, sans qu’existe aucun rapport de domination.

DE L’INTERPERSONNEL AUX PRATIQUES COLLECTIVES

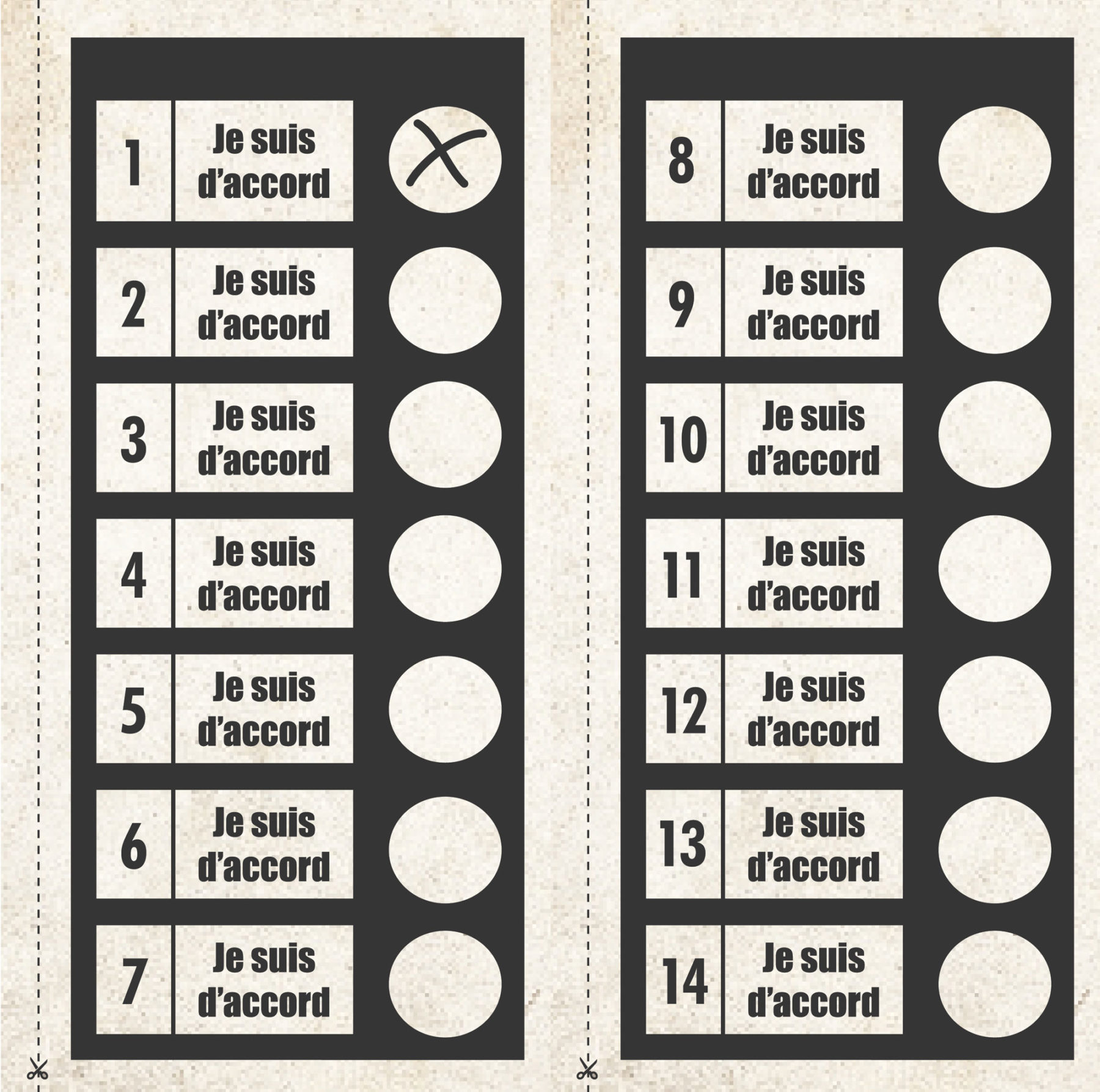

En vertu de la loi dite « Renault », les licenciements collectifs, particulièrement d’actualité, sont soumis à des procédures d’information et de concertation : « L’employeur doit fournir tout renseignement utile, par écrit et ensuite oralement, aux représentants des travailleurs ; dans un deuxième temps, il doit consulter ceux-ci, qui peuvent eux-mêmes enfin poser des questions, faire des propositions ou des remarques, que l’employeur examine et auxquelles il est tenu de répondre. » Comme nulle part dans la procédure « n’est exigé un accord à propos du licenciement collectif ou l’existence d’un plan social ou la fixation de conditions »4, on se demande à quoi tout ceci peut bien servir…

Deux éléments qui nous montrent que la pacification procédurière des conflits ne profite qu’au décideur peuvent venir nous éclairer. D’une part, la « mise en procédure » du conflit social a ramené le délai de « négociation » à 76 jours en moyenne contre 5 mois lors de la fermeture brutale du site Renault de Vilvorde en 1997. D’autre part, on ne connaît pas de cas où la procédure Renault a amené une entreprise à renoncer à sa volonté de restructurer ou de fermer son activité.

Les décisions relatives à l’aménagement du territoire (ou à la biotechnologie, etc.) sont quant à elles au cœur d’un nombre important de « conflits » (tel celui de Haren-Bruxelles, autour de l’implantation d’une « méga-prison »). Dans pratiquement tous les cas, si des procédures d’information et de consultation sont organisées, il s’agit d’« enquêtes publiques », répondant à un calendrier strict et à un cahier des charges fort précis, au terme desquelles on observe que, tout comme dans le cas de la procédure Renault, les projets ne changent guère plus qu’à la marge.

À la différence des conflits liés aux décisions entrepreneuriales, délaissées au nom du marché, les conflits de nature environnementale sont marqués par une forte implication du monde politique, des élus, à qui la décision revient en dernier ressort. Il y a là un enjeu spécifique – un mandat électoral – qui permet d’initier de nouvelles méthodes travail. C’est ainsi que, sous la pression d’opposants déterminés, l’on voit parfois s’ouvrir divers processus de participation citoyenne. Jacques Faget observe cependant que leur « usage représente (…) plus un moyen de contournement des blocages et d’adaptation à des réalités conflictuelles qu’une transformation radicale des pratiques de l’action publique qui reste marquée du sceau de l’autoritarisme » et que dès lors « l’organisation de médiations environnementales (…) n’est souvent qu’un faux-semblant (…), car elles dépendent de projets et de propositions préconstruits et il est rare qu’elles soient investies d’un réel pouvoir de décision (…) »

UN BILAN EN FORME DE RÉQUISITOIRE

L’essor des pratiques de médiation est concomitant de l’affaiblissement des États, lequel est lui-même la conséquence de l’abandon au « marché » d’un grand nombre de régulations sociales. Il n’est pas question ici de défendre la vision nostalgique d’un faux âge d’or où l’État-Providence aurait sinon résolu, au moins pris en charge, tous les problèmes. Mais bien plutôt de constater que les pratiques sociales (médiatrices, conciliatrices, etc.) qui s’épanouissent sur la ruine progressive de l’État sont empreintes des choix idéologiques dominants.

D’une part, elles supposent une égalité fictive des êtres humains. Or, la négation des inégalités réelles – de revenus, d’accès à la culture et donc à la parole (au discours), etc. – tend à reconduire l’inégalité sociale au sein-même des dispositifs médiateurs interpersonnels. La négation de l’opposition réelle des intérêts de classe conduit à l’adoption de lois qui réduisent un licenciement collectif ou un projet d’aménagement du territoire au simple respect de procédures d’information et de conciliation…

D’autre part, elles visent au consensus. Il y aurait beaucoup à dire de ce concept. Nous nous bornerons à constater ici sa proximité avec l’idée – fort débattue dans les années 90 – que nous aurions atteint « la fin de l’Histoire » et la « fin des idéologies ». Auquel cas, « la démocratie libérale satisfaisant seule le désir de reconnaissance, qui est l’essence absolue de l’Homme »5, les conflits ne seraient plus que les manifestations archaïques d’idées devenues obsolètes.

POUR LE CONFLIT, POUR LA MISE EN RISQUE !

Nous plaiderons donc ici pour une réhabilitation de la culture du conflit et pour la culture de la « mise en risque ». Pour Chantal Mouffe, « la question cruciale d’une politique démocratique n’est pas d’arriver à un consensus sans exclusion (…) » : ce qui en jeu dans la lutte agonistique c’est la « confrontation entre des projets hégémoniques opposés qui ne peuvent jamais être réconciliés rationnellement »6. C’est en ce sens que nous plaidons encore pour que les citoyens réinventent les chemins de l’initiative. Et ce, sans se référer à un idéal niais d’égalité, mais bien dans une culture de la prise de risque — telle qu’exposée par Stengers — qui « pratique une mise en indétermination délibérée de ce que sont les faits, de ce en quoi ils importent, afin que puisse venir à l’existence une autre version de la situation, indissociable d’une transformation de ceux et celles qui, dès lors, apprennent ensemble ce qui convient »7.

La reconnaissance du caractère irréconciliable du capitalisme, en particulier de sa version contemporaine fût-elle « participative », avec une justice sociale réelle ou encore avec le respect de ce que Lucie Sauvé appelle notre Oïkos (la maison originelle du vivant, notre Terre), nous conduit inévitablement à faire un pas de côté pour retrouver les chemins de la lutte, y compris sous une forme réellement participative, c’est-à-dire où la parole soit libre, ouverte, respectueuse, inventive, réinventée et nous réinventant nous-mêmes. Toujours.

- Voirles textes de Jacques Faget « Les mondes pluriels de la médiation » in Informations sociales N°170, CNAF, 2012 et « Médiation et post-modernité » in Négociations, N° 6, De Boeck, 2006. Sauf indication contraire, l’ensemble des citations en italique et entre guillemets sont extraites de ces deux articles.

- Jacques Faget propose encore, non sans malice, les appellations suivantes : « modernité avancée, modernité aiguë, tardive, réflexive, surmodernité, hypermodernité… »

- Sous l’appellation (comme toujours anglophone) de « New Public Management ».

- D’après www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=493

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fin_de_l%27histoire

- « Politique et agonisme », Chantal Mouffe in Rue Descartes N° 67, PUF, 2010, pp. 18 – 24

- « Risquer une ville qui apprend », Isabelle Stengers in Les Annales de la Recherche Urbaine N° 95, Plan urbanisme architecture, 2004