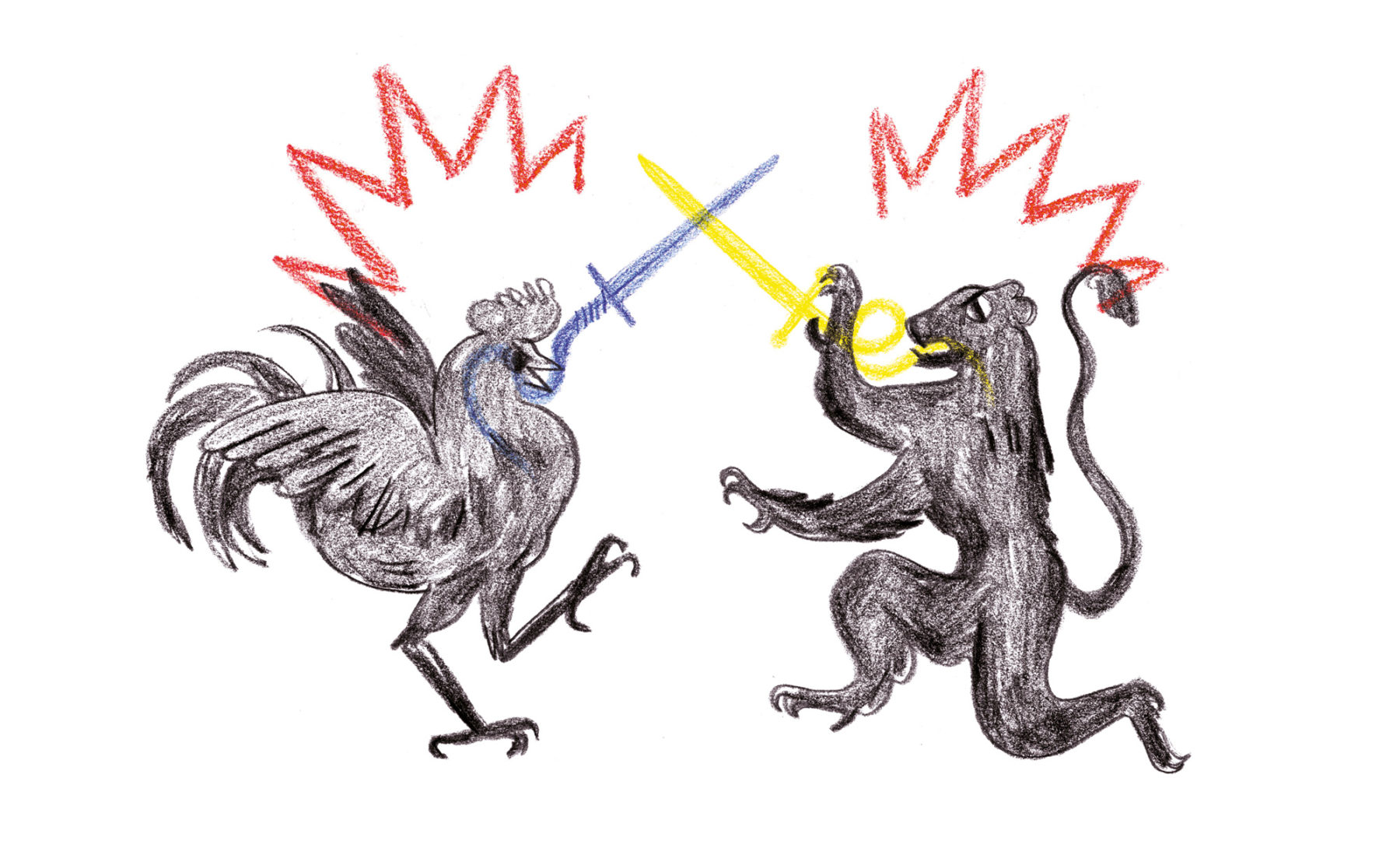

Dans sa fresque historique de 1838, De Vlaamse leeuw (Le lion des Flandres), l’écrivain flamand Hendrik Conscience raconte l’épopée fondatrice du peuple flamand : la bataille des Éperons d’or du 11 juillet 1302, ainsi nommée en raison des éperons des chevaliers français que les vainqueurs, les milices communales de Flandre, pourtant deux fois moins nombreuses, ramassèrent sur le champ de bataille, près de Courtrai1.

En popularisant ce haut fait d’armes, le roman de Conscience initie le culte de 1302 et dote le mouvement flamand naissant d’un symbolisme nouveau autour d’un passé national mythique2. Ce récit populaire contribuera à faire éclore la conscience d’une « identité » flamande auprès des Flamands de la classe moyenne qu’il voulait sortir de leur léthargie. Elle n’a toutefois rien d’anti-belge à cette époque…

Sous le règne du français, point d’unité

La classe dirigeante belge est alors exclusivement francophone, que ses représentants proviennent de Bruxelles et de Wallonie ou de Flandre. Dès sa naissance, pourtant, la Belgique doit composer avec la pluralité des réalités régionales et la dualité des cultures et des langues présentes sur ce petit morceau de territoire. Ses gouvernants n’en optent pas moins pour un processus de centralisation administrative du nouvel État « composite » avec le français pour (seule) langue officielle. C’est pour eux un moyen de forger l’unité encore embryonnaire du pays. Mais c’est précisément en raison de ce choix peu inspiré que l’entreprise nationale-belge n’aboutira jamais vraiment.

État relativement artificiel, la Belgique de 1831, rappelle opportunément Vincent de Coorebyter, « n’est pas au même degré que les États voisins le point d’aboutissement d’un processus de formation nationale »3. La forte autonomie locale des villes, communes et provinces – fait historique majeur, voire déterminant, en ce qui concerne le rapport d’appartenance des populations – est la conséquence des privilèges accordés par les anciennes puissances étrangères pour mieux asseoir leur pouvoir.

Le français, qui bénéfice partout en Europe de l’aura du progrès, de la culture et de l’universalisme des Lumières, est la langue des classes supérieures, y compris en Flandre. À l’image de la noblesse, l’intelligentsia, la magistrature, la grande bourgeoisie et la haute hiérarchie de l’Église l’ont adopté comme langue de culture et de communication, mais aussi comme outil de promotion et de prestige social, notent Els Witte et Jan Craeybeckx dans leur ouvrage de référence4.

En Flandre, le reste de la population (2,5 millions de personnes), artisans, paysans, ouvriers et petite classe moyenne, utilise le « néerlandais », une langue, il est vrai, non uniformisée à l’époque et déclinée en divers dialectes. Ce qui ne manquera pas d’affaiblir longtemps la cause linguistique et culturelle flamande. On notera que les quelques 1,8 million de locuteurs « francophones » officiellement répertoriés lors du recensement de 1846, s’expriment eux-mêmes, en écrasante majorité, dans des dialectes wallons parfois assez éloignés du français.

Un mouvement d’inspiration petite-bourgeoise

En devenant, jusqu’à la fin du 19e siècle, la langue unique des tribunaux, de l’administration, de l’armée, de l’enseignement, de la culture et des journaux, le français hégémonique conduit très vite aux premières expressions des « griefs » du mouvement flamand. La revendication du bilinguisme officiel dans les provinces flamandes est le fait d’une poignée de littérateurs et d’intellectuels dont l’activité effervescente autour de la culture flamande a pour public une classe moyenne attachée à ses dialectes.

Parmi eux, Hendrik Conscience mais aussi Jan-Frans Willems sont à l’origine du « pétitionnement » de 1840, puis du Manifeste flamand de 1847. Leur demande d’égalité de traitement est une question d’équité juridique, mais aussi un enjeu stratégique : se donnant exclusivement en français à partir de 14 ans, l’enseignement moyen et supérieur verrouille l’accès des strates intermédiaires flamandes aux emplois qualifiés, notamment les postes de l’administration publique unilingue francophone. Ce qui freine l’ascension économique et sociale des membres de la petite classe moyenne de Flandre.

C’est bien à eux, dont il réclame l’émancipation linguistique et sociale individuelle, plus qu’au peuple flamand, que s’adresse le mouvement flamand, d’inspiration clairement culturelle et petite-bourgeoise dans sa première phase.

Les gouvernements belges successifs ignorent tout bonnement les demandes flamandes, dont les auteurs et leurs quelques appuis n’ont ni influence politique, ni droit de vote. Mais un acteur va changer quelque peu la donne : le bas clergé de Flandre5. Les curés et les vicaires, qui parlent le flamand à leurs paroissiens et qui redoutent, pour eux, la propagation du français assimilé aux idées libérales et socialistes athées, font leur la « question flamande ». Via la défense du flamand, il s’agit pour nombre d’entre eux de tenter d’apporter, sur le terrain, une réponse chrétienne (farouchement antisocialiste) à la « question sociale » : la condition misérable du peuple flamand, qu’il soit paysan ou ouvrier. Quitte, pour cela, à s’attirer les foudres de leur hiérarchie.

Ce contexte permet de comprendre comment, en Flandre, à la différence de ce qui s’est passé dans les centres industriels wallons, la question sociale a été en quelque sorte phagocytée par les dynamiques, elles-mêmes entrecroisées, d’un mouvement flamand peu sensible au sort du « petit peuple », d’une part, d’un monde catholique davantage soucieux de maintenir le même petit peuple flamand sous sa seule influence que préoccupé de son émancipation sociale, d’autre part. La nature de la sociologie économique et sociale de la Flandre en est une conséquence, aujourd’hui encore.

La spirale des frustrations

Le gain en visibilité et en légitimité de la cause flamande produit un certain effet sur les élus flamands, mais il n’émeut toutefois que peu le pouvoir central. Lequel ne prend, à chaque fois, que bien tard la mesure des revendications flamandes ; et il y répond de façon toujours timorée. Trop peu et trop tard pour les flamingants. Le néerlandais n’est proclamé seconde langue officielle, au travers de la « loi d’égalité », qu’en 1898, après son introduction (législative) dans le domaine judiciaire (1873), dans l’administration (1878) et dans l’enseignement moyen (1883) mais pas dans le supérieur (l’Université de Gand n’accueille les premiers cours en néerlandais qu’en 1930). Et la mise en œuvre effective des mesures concédées sur le plan juridique prend, elle, souvent plus de temps encore pour être généralisée sur le terrain…

Cela va entrainer l’émergence au sein du mouvement flamand d’une position plus combattive, plus politique aussi, moins patriote-belge et plus nationaliste flamande, surtout. Vers 1910 – 1912, les héritiers de Conscience métabolisent leurs frustrations dans une aspiration à la libération du français et dans une hostilité déclarée à l’État belge francophone. Peu à peu, l’unilinguisme de la Flandre remplace le bilinguisme comme revendication majeure. Elle sera satisfaite en 1932 quand est voté le principe de l’unilinguisme des régions flamandes et wallonnes et du bilinguisme à Bruxelles. C’est toujours le régime actuel. Aux tensions autour de la frontière linguistique et de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvoorde près…

La mutation de l’ADN initialement patriotique du mouvement flamand ira jusqu’à la collaboration, plus stratégique qu’idéologique, de certaines de ses composantes avec l’occupant allemand lors des deux guerres mondiales. La répression d’après-guerre qui les frappera en 1945 – 46 laissera des traces dans une partie de la population flamande, qui n’y a vu que la continuité de la domination arbitraire de l’État belge francophone.

Faute d’un travail de mémoire collective réellement nationale, la rhétorique identitaire d’exclusion du nationalisme flamand se permet à l’envi d’instrumentaliser ce terreau historique. Car même s’il est exacerbé par le tison national-populiste des De Wever et consorts, le sentiment victimaire demeure solidement ancré dans l’imaginaire d’une Flandre pourtant devenue majoritaire à tous points de vue. La méconnaissance des ressorts de ce sentiment, chez nombre de francophones, est parfois perçue, de l’autre côté de la frontière linguistique, même chez les moins nationalistes, comme une forme ultime de mépris ou de condescendance de la part d’une certaine Belgique francophone qui se complait dans la nostalgie d’une unité belge qui n’a jamais existé.

- Jo Tollebeek, « La Bataille des Éperons d’or. Le culte de 1302 et la lutte flamande », in Anne Morelli (dir. par), Les grands mythes de l’histoire de Belgique, de Flandre et de Wallonie, EVO-Histoire, 1995.

- Autre mythe largement véhiculé : celui des troupes massivement flamandes envoyées à la mort dans les tranchées de 1914 – 18 par des officiers francophones dont elles ne comprenaient pas les ordres (cf. Anne Morelli, op. cit.).

- Les partis et la démocratie, Dossier n° 64 du CRISP, décembre 2005.

- La Belgique politique de 1830 à nos jours, Labor, 1987.

- Le prêtre ouvriériste alostois Adolf Daens, porté à l’écran dans la magnifique fresque sociale éponyme de Stijn Coninx, en reste la figure la plus connue.