Vous vous attachez dans votre livre plutôt aux réponses amenées à la pandémie qu’au virus lui-même. À quoi renvoie pour vous ce terme de « Covid » ?

La catastrophe, ce n’est pas en soi le Covid, mais ce sont les politiques publiques, les réactions des sociétés et évidemment la peur. Car ce sont les peurs qui ont fait la catastrophe. En effet, il y a sans arrêt des virus qui apparaissent depuis que le monde est monde. Tout comme il y a beaucoup de phénomènes naturels. Mais ce phénomène du Covid est naturel sans être entièrement naturel. On sait par exemple bien que les pratiques de déforestation, l’emprise de plus en plus importante des humains et du capitalisme agro-industriel sur les zones naturelles, ont détérioré les mondes végétal et animal. On se trouve face à cet intéressant phénomène de la zoonose, la maladie de la frontière animal/humain qui, d’une certaine façon, n’a pas été respectée.

Nous sommes bien au-delà d’une simple « crise sanitaire », nous nous trouvons dans un moment historique, charnière, similaire à celui de la chute du Mur de Berlin et à la fin de la Guerre froide ou bien à l’effondrement des Twin Towers. On vit un moment de basculement dans une autre époque, peut-être dans un 21e siècle où les questions de la gouvernance mondiale, de la biopolitique, des frontières vont se trouver entièrement redéfinie. Contrairement à beaucoup d’intellectuel·les, je ne pense pas qu’on va revenir dans le cours de l’histoire tel qu’il était.

Dans votre livre, vous rappelez qu’on vivait déjà dans un moment fragile, dans un climat d’incertitude, dans un désordre mondial, avec peu de perspectives de changements… Était-ce inévitable qu’un évènement tel qu’une pandémie provoque ce basculement ? Est-ce que ça aurait pu être autre chose ?

C’est vrai que le climat général des différentes crises de solidarité à l’échelle locale et mondiale, la tendance de plus en plus appuyée à la diminution du rôle des États, le fait que les individus se trouvent de plus en plus fragilisés, font qu’on a ce climat marqué par cette angoisse diffuse où personne n’est vraiment sûr de ce que sera le lendemain. Ça favorise évidemment les moments de crise ou de catastrophe. Il y aurait donc pu avoir autre chose. Je ne me situe pas du tout dans la vision collapsologique de l’effondrement, car à chaque étape de la catastrophe des politiques ont ou auraient été possibles, mais n’ont pas été mises en œuvre. L’incertitude à laquelle tout le monde se réfère aujourd’hui dans le contexte de cette pandémie, du confinement, de l’après confinement, du nouveau confinement, ce sentiment très répandu maintenant que tout est incertain, qu’on ne peut pas prévoir ce qu’on va faire dans un mois ou deux, trouve effectivement ses racines dans une époque bien antérieure. Il se diffuse dès la fin des années 1990 avec le triomphe du capitalisme, la dérégulation c’est-à-dire l’absence de contrôle politique et social sur le pouvoir de l’argent. Cette incertitude sociale de plus en plus prégnante s’ajoute aux incertitudes plus fondamentales, existentielles, cosmiques.

Ce second confinement est sans doute moins marqué par la panique que par la lassitude voire l’amertume. Paradoxalement, il semble nous permettre d’enfin interroger le premier confinement et à sortir d’une amnésie sociale, d’un refoulement de ce qu’on avait vécu…

Ce serait une bonne nouvelle qu’on revienne sur cette expérience ! Avec ce re-confinement, la simple répétition fait qu’on a à présent une certaine connaissance de cette incertitude. On a moins de sidération et plus de lassitude. Mais effectivement, pour le pire et le meilleur, une certaine habitude de l’incertitude s’est installée : on va peut-être s’habituer au fait qu’on ne peut pas faire de projet à très long terme, qu’on va être moins souvent dans du présentiel, que ce sera plus exceptionnel de se voir… Ce qui nous aide à objectiver tous les éléments de notre vie sociale, qui ont été dérangés par cette pandémie et qui le sont encore. Ça nous fait mesurer leur importance, ce qu’il nous faut ne surtout pas perdre. Ou ce qu’on ne veut pas garder à tout prix. On observe aussi cette fois-ci plus de réactions de protestation. Certaines pour des raisons économiques, mais d’une manière générale les résistances et les protestations parlent de quelque chose qui est, je crois, tout à fait partagé : nous ne sommes pas faits pour vivre isolément les uns des autres, les humains ont besoin d’altérité. La question de l’altérité est essentielle alors que la tendance est au cloisonnement et à l’enfermement.

« Ce sont les peurs qui font les catastrophes » dites-vous. Pourriez-vous revenir sur cette idée ?

Tout ce que nous projetons dans ce non-être Covid minuscule et microscopique, tout ce que nous lui avons mis de significations et notamment de sens de la peur l’ont fait devenir un énorme phénomène. Plusieurs types de peurs ont été en jeu durant le confinement. On a notamment vu une espèce de retour à des peurs cosmiques, comme à l’époque médiévale, celles de notre grande vulnérabilité d’humain face à la nature, sidéré devant la puissance des éléments de la terre, de l’air, des eaux, de toutes ces puissances naturelles capables d’ensevelir les humains. Nous avons bien dû reconnaitre que nous ne maitrisions pas la nature. En sidérant, en figeant, cette peur a fait que du côté des pouvoirs, la préparation a été bien inférieure à ce qu’elle aurait pu être. Comme si on l’avait attendue dans ce climat général d’incertitude sans la voir venir précisément comme auraient pu le faire des politiques qui consisteraient à préparer les sociétés, les lieux, les territoires à s’affronter à ces phénomènes plus ou moins naturels.

Sidérées dans un premier temps, les autorités ont eu en revanche tendance à exploiter les peurs dans le sens d’un contrôle des corps. Ce sont les « politiques des peurs » que vous évoquez. Quelles sont-elles et pourquoi ces politiques sont-elles vouées à l’échec ?

Les politiques de la peur sont vouées à l’échec car elles ne correspondent pas à la réalité de ce qui se passe. C’est par exemple le confinement lui-même : on prend une mesure de type sécuritaire dans un but sanitaire. Les deux choses ne sont pas absolument équivalentes.

Mais il y a aussi toute la question des frontières de la pandémie que je développe dans mon livre. La première frontière, la plus évidente, c’est le corps. Les soignant·es se protègent le plus possible jusqu’à ressembler à des cosmonautes : on met une double peau sur la peau pour signifier que le tour du corps lui-même fait frontière de la pandémie. À l’inverse, la dernière frontière, c’est celle de la planète tout entière puisque le virus circule de personne à personne et de réseau en réseau. Et dans ce cadre-là, on est surpris que la mesure perçue comme la plus radicale qui a été prise soit la fermeture des frontières nationales. Encore plus que le confinement à domicile (qui est d’une certaine façon la mesure prise par défaut pour ne pas avoir réussi à avoir protégé les corps eux-mêmes), cette fermeture a été une des mesures les plus éloignées de la réalité de la pandémie. Comme si c’était ce que nos États-nations savaient le mieux faire, comme s’ils ne savaient rien faire d’autre en cas de problème.

Bien sûr, le territoire national, c’est le cadre des politiques publiques. Mais justement, ce cadre est complètement dépassé par la réalité de la question sanitaire à présent totalement globale. C’est donc bien là ce qui a manqué : une politique publique la plus réaliste possible existante aussi bien à l’échelle ultra locale qu’à l’échelle planétaire. Faute d’agir sur l’ensemble des frontières de la pandémie, on a préféré fermer les frontières nationales.

Avec ce deuxième confinement, on voit que certaines mesures ne vont plus de soi. Comme tenir littéralement à l’écart les vieux dans des établissements pour personnes âgées. Mais aussi le fait de ne pas pouvoir accompagner les morts par des funérailles. Dans les deux cas, c’était quelque chose de bien étrange par rapport à d’autres autorisations de circulation, de rassemblement ou de contacts qui restaient eux possibles. Ces mesures-là correspondent typiquement à des peurs : peur de la mort, peur de sa proximité avec les personnes âgées. Plus que liées à une réelle politique publique, ces décisions relevaient donc plutôt d’un fantasme associé à l’idée de la mort, comme s’il ne fallait pas voir la mort et ne pas reconnaitre qu’il y a ces personnes qui sont mortes du Covid, jusqu’à ne même pas pouvoir les accompagner dans leur dernière demeure ! Nos sociétés ont pris l’habitude d’évacuer la mort et la pandémie nous l’a ramené sous notre nez. Il s’est donc surtout agi de feindre dans ces rituels diminués, non publics, de ne pas s’approcher de la réalité de la mort, de continuer à la garder à distance malgré son omniprésence.

Pour retrouver une certaine latitude afin de penser et d’agir, est-ce qu’il s’agit non pas de vivre avec le virus, mais plutôt de vivre avec la peur du virus ?

Oui, ce serait plutôt : que faire de la peur ? Accepter qu’elle existe. D’abord, de la manière la plus élémentaire et la plus existentielle qui soit avec la peur de la mort, cette peur qui interpelle le corps. Car c’est le corps que cette maladie touche : la contamination se fait par des éléments corporels les plus intimes. Il s’agit aussi des peurs immenses, des peurs cosmiques de notre fragilité dans l’ensemble du monde. Et puis des peurs sociales qui arrivent avec ce que va signifier les conséquences des confinements : les crises économiques et le chômage de masse que ça implique. La peur aussi d’un horizon totalitaire avec des mesures sécuritaires qui s’installent de plus en plus.

On ne peut pas nier sans arrêt cette pluralité de peurs. Il faut cesser avec les « même pas peur » qu’on entend poindre avec fanfaronnade. Non, la peur est là, multiple, parfois paralysante et puissante. La question c’est : qu’est-ce qu’on en fait ? Est-ce qu’on la laisse à disposition des politiques ? Eux qui vont nous dire « n’ayez pas peur » en déployant davantage de policiers et en infantilisant la population. Leurs politiques sécuritaires sont en effet bien autre chose que des politiques de santé publique. Pour éviter ces usages et ces politiques de la peur, il faut s’interroger sur le fonctionnement social de la peur. Et regarder ce qui est fait de la peur dans l’imaginaire, notamment dans les cultures populaires pour la conjurer, l’exorciser, l’esthétiser bref, en faire quelque chose.

Selon vous, on sortira du marasme grâce à l’appropriation de la peur par les cultures populaires, grâce à leurs capacités à créer des esthétiques, des formes, des expressions, du rire, pour transformer les peurs qu’on ressent et qui circulent, pour inventer de nouvelles formes d’exutoires…

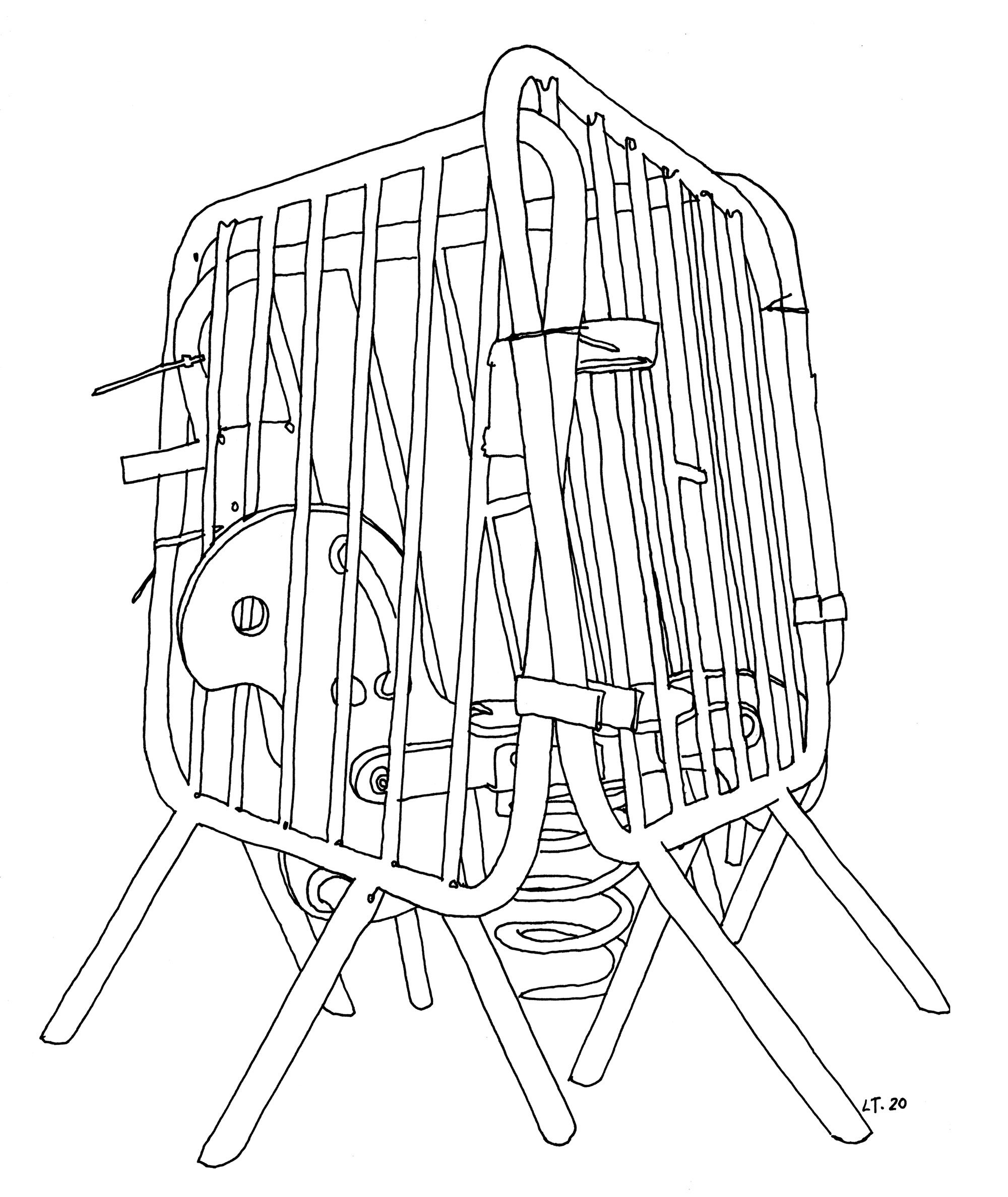

Cela m’a amené à revisiter mes travaux ou à faire appel à des travaux plus anciens sur ces cultures populaires pour voir comment elles s’y prenaient avec ces peurs et permettaient de les dépasser. Je dois préciser que ce travail n’est pas un programme de recherche, mais plutôt un ensemble d’intuitions qui m’ont amené à convoquer une altérité historique et une altérité culturelles de mes anciens terrains ou de ma mémoire alors que j’étais comme tout le monde soumis à l’individualisation forcée du régime de confinement. Cet exercice-là est forcément incomplet et il est juste exploratoire. Ainsi, historiquement, je revisite l’œuvre de Bakhtine sur le lien entre l’œuvre populaire, le rire, le style carnavalesque, cette forme populaire du rire, de la dérision, du grotesque qui se démarque et qui renverse les discours officiels, que ce soient les eschatologies religieuses et les propos des gouvernants. Bakhtine a décrypté à la fois dans ses traditions médiévales et ce que Rabelais en a fait dans son condensé qu’a été Pantagruel au début de la Renaissance, qui inonde par son urine toute une ville dans une parodie de fin du monde, du déluge… C’est l’immense capacité du grotesque à reproduire et s’approprier sa peur, à la ridiculiser tout en la rendant proche et intime, mais sans jamais la nier. C’est comme ça que Bakhtine évoque ce retournement de la peur dans la figure des épouvantails, des objets dans lesquels on déplace la peur et qui vont alors incarner ces imaginaires de la peur. Outre l’altérité historique, je suis aussi allé chercher cette altérité en Amérique latine, dans des formes de croyances populaires qu’on retrouve en partie dans les carnavals, avec des personnages qui ont souvent pour fonction d’alerter sur les risques, de faire peur, mais tout en devenant familiers et esthétiquement appropriables. C’est ainsi particulièrement le cas des visiones, des espantos, des esprits de la forêt et de la mangrove de Colombie. Je les ai observés par exemple dans des carnavals dans des villes alors aux prises avec la violence meurtrière des paramilitaires et du trafic de drogues. Les épouvantails du moyen-âge et les espantos de ces régions latino-américaines nous indiquent un quotidien renversé, d’autres mondes, des formes à travailler pour s’approprier nos peurs et potentiellement renverser certains discours politiques et médiatiques qui nous accablent d’imaginaires de la peur aujourd’hui.

Mais nous en Europe aujourd’hui, quels seraient nos épouvantails sur lesquels on pourrait projeter nos peurs ?

Sans être un spécialiste, je pense à une piste intéressante, celles de toutes ces figurations qui depuis une bonne vingtaine d’années nous décrivent d’autres mondes dans une profusion de romans, films, séries, BD… d’anticipation. Des imaginaires de peurs, de catastrophes terribles se retrouvent dans cette abondance de figurations dystopiques ou utopiques. Elles donnent à voir des projections sur ce qu’il adviendrait de nous après une catastrophe ou bien elles imaginent d’autres mondes, parfois plus égalitaires. Et nous permettent donc de travailler sur ce « qu’est-ce qu’on fait de la peur ». Elles sont souvent associées à l’idée de fin du monde donc de la peur de la fin du monde, de cette angoisse eschatologique (la fin du monde comme punition religieuse) qui revient de manière très importante et qui à mon sens, et peut-être tout autant que ces épouvantails, est complètement erronée sur le plan scientifique et politique, mais représente une incroyable machinerie à imaginer, à produire un grand récit. Le grand récit qui se rapproche du « monde d’après », terme qu’on utilise beaucoup dernièrement…

L’après… mais après quoi ?

Le monde d’après n’existe pas : l’après arrive juste après le maintenant. Le lien du passé, du présent et du futur est une construction imaginaire. Mais « monde d’après » est un terme qui peut-être permet de désigner cet imaginaire, et qui est une manière de répondre et de faire quelque chose de la peur. Il représente plus largement encore une forme de nouveau grand récit. Récit qui représente peut-être un nouvel imaginaire politique très largement associé à la peur, celle du collapse, de la fin du monde, qui sont des variantes de la peur cosmique.

Ce besoin d’appropriation des peurs et de création nécessaire, n’est-il pas empêché par les conditions actuelles, l’impossibilité de se réunir, la prohibition de la vie sociale… Est-ce que tout cela empêche cet exutoire et cette création d’épouvantails ?

D’un côté oui, ça freine, mais en fait, ce travail de l’imaginaire doit se faire et il est sans doute déjà en train de se faire. D’autre part, on voit de plus en plus de protestations sur les conditions de l’enfermement qui se manifestent dans tous les pays. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne veulent pas se protéger, je crois, mais qu’ils veulent mettre en débat des mesures relevant de la biopolitique et dès lors présentées comme indiscutables. Heureusement, on voit que la politique refait surface et qu’elle défait cet imaginaire totalitaire de la biopolitique.

On n’en a donc jamais fini avec la politique. Et on n’en a jamais fini avec les imaginaires populaires qui peuvent aussi renverser ces systèmes d’injonctions à rester chez soi. Je ne fais pas l’éloge de la désobéissance, j’observe simplement ce phénomène. Et peut-être que lorsqu’on aura un troisième ou un quatrième confinement, on arrivera à une situation où les expressions politiques ne seront plus complètement impossibles alors même que l’on se confinera. Que les épidémiologistes, les médecins, mais aussi les responsables politiques vont élaborer des solutions pour se protéger physiquement du virus avec les gens, inventer des formes de confinement qui n’en sera plus un avec les citoyen·nes, sans s’empêcher de vivre et d’avoir des relations sociales. Tous les humains ont besoin d’altérité. Une politique qui l’ignore est vouée à l’échec.

Vivre avec des épouvantails - Le monde, les corps, la peur, Michel Agier, Premier parallèle, 2020