Pourquoi avoir choisi l’entrée de l’alimentation pour vos animations ? Et, alors que des critiques fondées se portent sur l’idée de vouloir apprendre à cuisiner à des publics précaires, parce que cela nie souvent la dimension économique des problèmes rencontrés par ces publics, comment envisagez-vous l’outil cuisine à Rencontre des Continents ?

Line Nguyen La thématique de l’alimentation touche tout le monde. Peu importe la classe sociale, peu importe la culture, la bouffe est un sujet qui touche, qui fait parler parce que ça renvoie à la culture, à la santé, à ses habitudes… On s’aperçoit bien que si on parle directement des accords de libre-échange, ça parlera moins aux gens que si on aborde ce thème par la porte de la nourriture. L’atelier cuisine, l’assiette, ce n’est pas une fin en soi mais c’est bien une porte d’entrée à une éducation à la citoyenneté mondiale et vers un discours politique. Il s’agit de faire ensemble et de trouver des outils qui font discuter les gens. Et la cuisine est un outil particulièrement efficace pour ça ! Il ne s’agit pas du tout de culpabiliser et de dire « Ah, mais, il faut manger comme-ci ou comme ça », mais bien de créer un moment de convivialité qui facilite les échanges et la discussion. Et qui, sur le temps long, va permettre de créer des liens, puis de passer à l’action ensemble.

Cédric Hellemans On ne va pas faire des cours de cuisine pour donner des recettes aux gens pour qu’ils les fassent chez eux ! Nous on veut vraiment faire des ateliers de cuisine écologique et politique, c’est-à-dire de développer, à travers l’assiette, des réflexions sur le système. Ce n’est donc pas du tout la même chose que de donner des « cours de cuisine ». D’ailleurs, il y a quelques années, un CPAS avait fait appel à nous et insistait pour qu’on fasse un one shot d’un ou deux cours de cuisine. On a refusé et bien précisé qu’on ne pourrait pas aborder la dimension globale de l’alimentation, appréhender l’ensemble du système avec si peu de séances. Face à l’étonnement de l’institution pour qui ces publics « ne pensent pas à la politique et ont d’autres priorités », on a vraiment appuyé pour qu’ils aient accès à ce discours-là aussi, qu’ils puissent aussi réfléchir et se demander par exemple pourquoi l’accès au bio n’est pas plus généralisé, ou ce qu’on peut faire au niveau du système pour le faire changer.

Comment vous y prenez-vous, dans le cadre de ces animations, pour emmener des groupes vers cette dimension plus politique ? Est-ce que vous avez des démarches et des outils spécifiques ?

LN Chez Rencontre des Continents, déjà, on prend le temps. Rien que soigner l’accueil, prendre des nappes, des jolies tasses, des bons biscuits, des bons thés, le faire durer 20 minutes, et envisager ce temps comme une partie de l’animation, ça change tout. Il faut vraiment considérer les gens et leur offrir un moment de qualité.

CH C’est vraiment essentiel ce que Line dit, de prendre le temps, celui aussi d’investir les sujets, et de les habiter vraiment. Et, effectivement, ça se fait en considérant les personnes avec lesquelles on partage des moments d’animation. Cette question du temps est d’ailleurs fondamentale quand on se demande comment donner les moyens de donner accès à tout le monde à une réflexion politique et à une action politique dans la société. L’objectif n’est pas de faire du quantitatif et des résultats, ce qu’on aurait plus facilement en allant vers un public classe moyenne, histoire d’avoir un petit retour politique avec des gens qui ont fait l’université en quelques séances. Mais, quand on travaille sur le long terme, on crée un lien et une réflexion collective plus pertinente et tellement plus forte.

C’est vraiment quelque chose qui n’est pas évident parce que d’un autre côté, on a des pouvoirs subsidiants qui veulent, eux, des résultats et des chiffres. Et donc, ce n’est pas évident d’investir dans le temps et la qualité. Mais, c’est un choix politique d’une association qui fait de l’éducation que d’investir dans le long terme et d’accepter de travailler avec des groupes parfois très réduits. Par exemple, quand on travaille avec des publics plus précarisés, les participant·es peuvent avoir des urgences. Ce qui fait qu’on peut se retrouver à faire une animation avec seulement la moitié du groupe, on doit rattraper une fois après. Il faut une grande capacité d’adaptation. Mais, il faut le faire car ça aide vraiment, à pouvoir habiter les sujets et les rendre plus sensibles.

LN Rencontre des Continents est une association très engagée. Et on avance en réseau avec d’autres organisations. Je pense entre autres au Front, « Rendre visible l’invisible », où on invite les personnes concernées et des associations à venir se positionner politiquement, à faire des actions politiques, notamment pour la Journée de lutte contre la pauvreté, le 17 octobre. On sait bien qu’un atelier cuisine n’est pas la solution en soi, que même si tout le monde cuisinait bio et de saison, ça ne changerait pas le monde. Mais si cuisinier relève plutôt du niveau individuel, dans notre visée systémique, on arrive assez vite à le relier à des niveaux collectif et politique. Et il y a des personnes, peu importe leur classe sociale d’ailleurs, qui vont se rendre compte qu’en fait cuisiner, ce n’est pas leur envie première, mais que par contre participer à une action, s’informer, venir témoigner les porteront plus.

CH Ça veut dire aussi que concrètement quand on arrive devant des groupes, on leur ramène aussi de flyers de telles ou telles actions à venir, de telles choses qui se passent, en leur disant que « Ça, ça vous concerne, vous pourriez vous investir là-dedans ». On leur propose toute une variété de choses auxquelles ils peuvent participer. Parfois, ça ne prend pas, et pas de soucis, on en restera au temps de l’atelier mais, parfois, ça prend vraiment bien. On a plein d’exemples de groupes, ou de personnes dans des groupes, qui ont vraiment saisi le truc. Je pense par exemple aux participant·es à un groupe de demandeurs d’emploi ou envoyé·es par une mission locale qui, près de 7 ans après, sont maintenant volontaires dans l’asso, qui s’investissent dans des formations, viennent aux mobilisations, participent aux actions et s’y impliquent politiquement.

Comment emmenez-vous votre groupe vers les processus délétères de l’agrobusiness et de la grande distribution ?

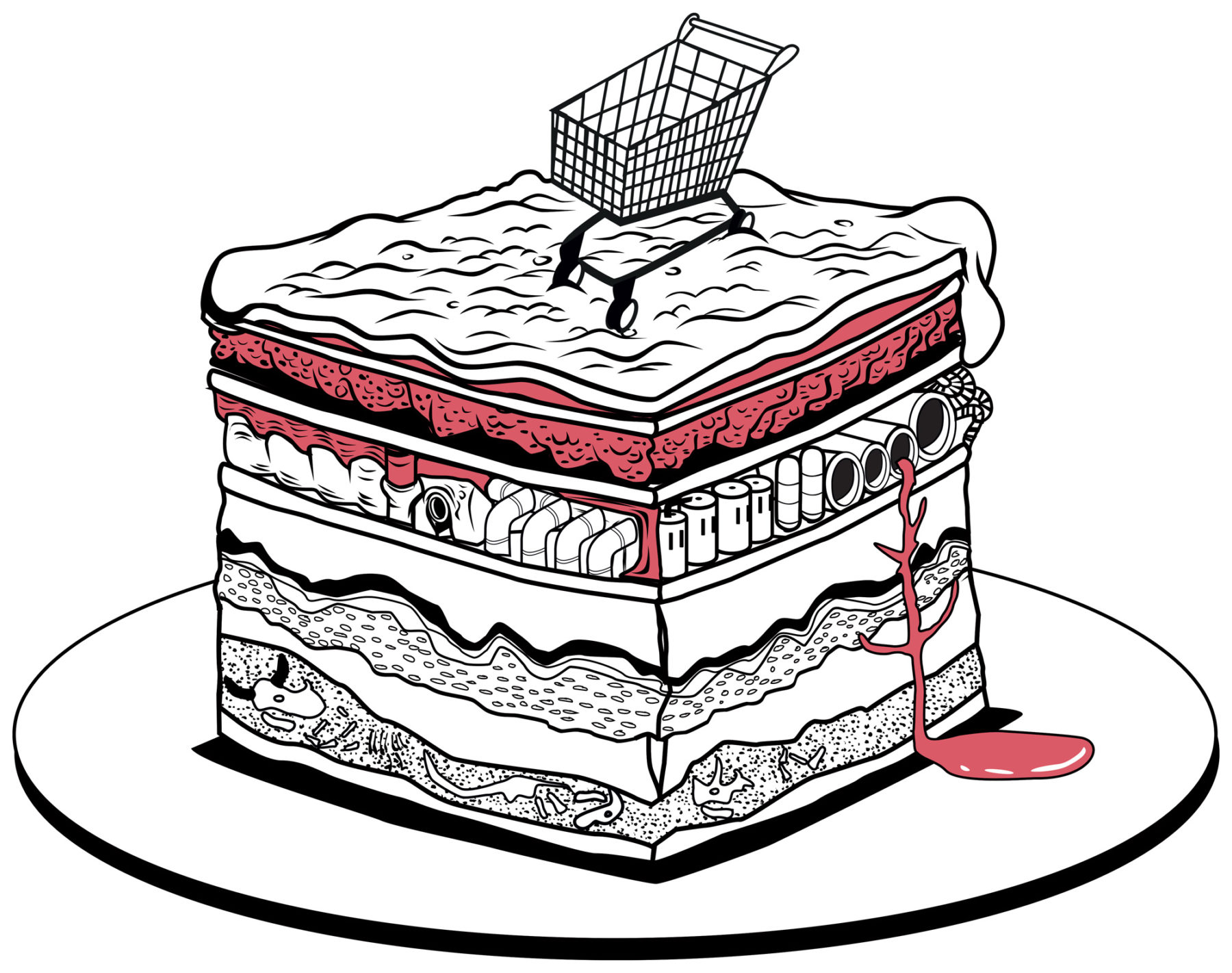

LN En fait, on commence par ça durant nos animations ! Elles sont le plus souvent articulées en deux temps : dénoncer/énoncer. On commence par dénoncer les impasses du système alimentaire. On a plusieurs outils comme le jeu de la ficelle (un jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et impacts de nos choix de consommation) ou le voyage de la tomate d’Almeria qui retrace tout le voyage d’une tomate de supermarché. On voit, ce faisant, que ça touche l’écologie, l’immigration, l’éthique, la sobriété, le bio, le local, et que ça ravage tout.

CH J’utilise souvent « Je mange donc je suis », un court métrage de Vincent Bruno dont le but est d’expliquer le concept de souveraineté alimentaire et de montrer les effets pervers de la libéralisation des échanges commerciaux dans le secteur agricole. Il met vraiment le doigt sur la manière dont les prix sont fixés, le lien avec une organisation problématique comme l’OMC. Et effectivement, on s’inscrit dans cette approche-là : la dénonciation d’abord et l’énonciation ensuite afin d’arriver à la question « qu’est-ce qu’on peut faire ? ». Et là nos possibilités d’action peuvent être vraiment variées. On peut avoir des solutions individuelles, collectives ou plus globales.

Comment concevez-vous le rôle de l’animateur·trice dans le cadre des animations que vous menez ?

LN L’animateur doit être dans une posture où on amène plutôt le contenant que le contenu. On a des outils qui permettent vraiment ça, c’est-à-dire de faire dialoguer les gens : pas mal de photos-langages, le jeu de la ficelle donc, qui s’adapte vraiment au groupe et peut durer quatre heures comme deux jours… Notre rôle, c’est vraiment de faire émerger les représentations des gens, et de les mettre en dialogue. Et puis c’est aussi de faire en sorte que les gens prennent position. Je pense que c’est important pour pouvoir décider. Ce n’est pas juste faire papote autour d’une assiette, il s’agit de se positionner en vue éventuellement d’agir.

Et puis je parlais tantôt de l’importance d’un bon accueil des participant·es. Ça me fait repenser au rôle global de « l’architecture invisible », un ensemble de petits dispositifs et attentions en arrière-plan de l’animation qui vont permettre au groupe de se sentir bien, de se sentir considéré, de s’autoriser à prendre la parole, d’avoir le temps de pouvoir rentrer dans le sujet, de pouvoir apprendre certaines choses et puis pouvoir, peut-être un peu plus tard, les restituer à des personnes qui viennent d’arriver. C’est notamment intéressant quand on mène des projets sur le long terme.

CH Ça n’a l’air de rien, mais c’est une démarche très subversive de mettre la priorité sur le sensible et de faire l’éloge de la lenteur. C’est quelque chose qui va tout à fait à contre-courant de ce que la société nous impose. Tout ce qui va permettre aux gens d’être bien dans nos animations est vraiment primordial.

De manière générale, il y a une réflexion permanente à avoir sur notre posture et sur le dispositif. Il faut remettre les choses en question tout le temps. Et, ça aussi c’est indispensable pour ne pas tomber dans la culpabilisation des individus. Car il s’agit de se présenter en tant qu’humain·e en progression devant les gens, et non pas dans une posture haute, détenant·e du savoir. Il faut mettre sur la table qu’on est nous aussi pris·e dans des contradictions, qu’on a nous aussi plein de choses à apprendre et proposer de cheminer ensemble.

On cherche ensemble, on se pose des questions ensemble… pour éviter l’écueil de la culpabilisation individuelle ?

CH Oui, on avance ensemble et, au final, ça fonctionne bien. Mais le plus dur pour moi, ce n’est pas tant d’éviter que les gens culpabilisent. Le plus dur pour moi, c’est d’éviter qu’ils dépriment ! C’est d’éviter qu’ils soient découragés devant notre système, c’est d’arriver à leur donner de l’énergie pour l’affronter et d’essayer de donner une impulsion au changement de ce système malade.

LN Je le ressens aussi fort ! Et à ce niveau-là, peu importe la classe sociale des gens. Quand on fait la partie « dénoncer le système », avant celle d’ « énoncer des alternatives ». Les gens ne sont pas en train de se dire « Ah mon dieu, je suis une horrible personne, je ne sais pas manger bio ! » mais plutôt « C’est pas possible, on se fout de notre gueule, comment est-ce qu’on va faire ? ». Tout l’enjeu, c’est d’arriver à remonter le moral des gens, à dépasser les angoisses en engageant les perspectives de l’action collective, en leur disant « Allez, on va le faire ensemble, mettons‑y tous un peu d’énergie, il y a plein de gens qui le font ».

CH C’est d’ailleurs vraiment nécessaire à ce moment-là de prendre un temps pour accueillir les émotions de chacun·e : la tristesse, le découragement, la colère… Et notre rôle c’est de les aider à transformer ces émotions pesantes en source de mobilisation. Le fait d’être en groupe pour exprimer ça aide aussi parce que, quand on est ensemble, on se sent moins seul·e et démuni·e face à ça. Le collectif permet souvent d’aller au-delà d’un découragement bien compréhensible.

En animation en matière d’alimentation, il y a un renversement à effectuer, l’idée que la nourriture n’est pas seulement à considérer comme un besoin biologique mais bien comme un droit, un droit qu’il faut garantir à tout le monde. C’est quelque chose qui guide votre approche ?

CH Oui, la question de la souveraineté alimentaire, c’est quelque chose qu’on pose sans cesse.

LN C’est justement ce qui permet de ne pas rester dans l’écoconsommation. Car, oui, la nourriture, ce n’est pas juste manger. Ça relève de la culture, ça relève de l’identité, ça relève des habitudes, ça relève de son budget aussi ! Et donc, de considérer tout ça, ce n’est pas juste dire « regarde, tu peux aller faire tes courses là-bas et puis tu économiseras sur autre chose, et comme ça tu peux manger local et bio ». Oui, c’est un droit. Et la défense de ses droits, c’est justement au niveau plutôt politique et collectif que ça se joue. En animation, ça émerge souvent les promesses non tenues de l’État, les manquements au droit des multinationales, des lois internationales ou européennes qui nient ce droit etc. Il faut resituer la responsabilité qui est collective et ne repose pas sur les épaules des individus.

CH À un certain moment, il faut inviter nos animée·es sur ce terrain où on revendique nos droits. Quand j’amène le film « Je mange donc je suis », on se rend compte du rôle de l’OMC et des accords de Marrakech dans l’instauration d’un système complètement pernicieux, où le prix de l’alimentation est fixé sur celui qui l’a produit le moins cher. À ce moment-là, on peut avoir une vision vraiment globale du système et utiliser cette porte d’entrée-là pour aller vers le paysan. On parle des conditions des paysan·nes dans le Sud, mais aussi des paysan·nes chez nous. Car cela fait partie des conditions pour une souveraineté alimentaire, qui n’est pas seulement un droit de consommer les aliments, mais c’est aussi un devoir de respecter ceux et celles qui produisent les aliments. Et, de développer une autre vision globale sur ce que c’est une alimentation. On débouche aussi vers une conscientisation du fait que manger paysan, c’est difficile dans une ville comme Bruxelles, mais que c’est fondamental d’essayer de trouver des moyens pour. On fait par exemple le lien entre des petits producteurs-trices, des petits paysan·nes, des petits maraichers-chères qui débutent et qui galèrent, avec des gens précarisés qui galèrent eux pour manger tous les jours. Ce sont des rencontres très puissantes parce que tout le monde se rend compte que c’est un combat commun qui est à mener.

Viennent se mêler dans ce cadre, j’imagine, des sujets socioéconomiques comme la lutte contre les inégalités, la question de la fiscalité, des revenus aussi. Est-ce qu’une des mesures contre la malbouffe en général, ce ne serait d’ailleurs pas une hausse des revenus et des minimas sociaux ?

CH Clairement, c’est ce que quelqu’un comme Olivier De Schutter défend d’ailleurs. Il fustige les supermarchés discount qui ne vont pas améliorer les choses et dit bien qu’au lieu d’essayer de baisser les prix de l’alimentation à tout va, ce qui étrangle les agriculteurs-trices, il faut relever les minimas sociaux. C’est ça qui est le plus fondamental.

Ça me fait penser à un échange qu’on a eu lors d’une réunion récente de Rendre visible l’invisible, avec des militant·es qui vivent la précarité au jour le jour. On discutait de « récup’ » et leur constat c’était qu’on n’avait pas toujours envie de manger ce que les autres n’ont pas voulu, et que même si on aime bien éviter le gaspillage, on aime bien aussi pouvoir choisir son alimentation, avoir un réel pouvoir d’action sur elle. Et pas juste avoir les restes des riches pour le dire vite.

LN En fait, l’aide alimentaire est aussi un moyen pour la grande distribution de passer les invendus et ce, dans une logique de charité. Ça permet accessoirement à la grande production de produire plus et de ne pas se préoccuper de ses déchets. Et du coup, ça alimente un système de surproduction qui écrase les producteurs, qui fait que l’agriculture est intensifiée, qu’elle s’élargit et qu’il n’y a plus un arbre sur des kilomètres à la ronde… Et, en fait pour eux, les déchets produits, ils s’en foutent parce qu’ils n’ont même pas à les gérer. On vient les chercher pour eux !

CH Si le fait de faire de la récup, ça aide à déculpabiliser l’agro-industrie, ben, non merci ! Mieux vaut relever les minimas sociaux, et taxer le gaspillage.

C’est l’idée que tant que tout ça est guidé uniquement par la logique de profit, il n’y aura pas de changement possible ? Que cette question de la récup permet surtout un greenwashing de la grande distribution ?

CH Oui, et ce greenwashing prend des proportions énormes. Je suis passé il y a quelques mois à l’hypermarché Carrefour de Drogenbos, et ils ont un rayon « circuit court ». Ils n’ont aucune limite dans l’embrouillage… Ça me révolte vraiment.

LN Et Colruyt propose des ateliers cuisines maintenant…

Du coup, face à ça, dans notre secteur, qu’est-ce qu’il faut défendre, des alternatives anticapitalistes ?

LN Disons-le clairement oui, anti-néolibérales ! Et pour reprendre les différents niveaux global, individuel et collectif, il y a plein de choses à défendre à chaque étage.

CH Pour moi, on en revient à la question du sensible. L’importance du sensible, c’est de refaire le lien et d’être dans des systèmes humains. Anticapitaliste et contre le néolibéralisme, oui, mais, surtout aussi humain. Ce sensible qu’on va mettre dans nos animations n’est pas là pour rien, car à un certain moment, c’est avec ça qu’on va faire le lien vers les paysan·nes et des modèles de consommation qui ne sont pas de grosses machines mais qui sont plus humaines. C’est tellement génial de faire partie d’un GASAP, et de rencontrer l’agriculteur-trice. On doit essayer de trouver des moyens de rendre ça accessible à n’importe quelle couche de la société. C’est un travail politique qui reste à mener.

Est-ce que la sécurité sociale alimentaire (SSA) est par exemple une piste d’alternative que vous abordez en groupe ?

LN L’idée de la SSA c’est de faire en sorte que l’alimentation ne soit plus considérée comme un bien du marché, mais comme un droit fondamental, tout comme la santé. Dans ce modèle, ce serait à charge de l’État, dont la responsabilité est de protéger ses citoyens, de donner accès à une alimentation de qualité durable, à tout le monde. Et donc, en redistribuant les richesses, en partant des cotisations de tout le monde et en redistribuant, en fonction des besoins. C’est super mais par contre, c’est un plan à long terme, c’est un horizon qui est à construire petit à petit. Il est indispensable de réfléchir entre temps à l’urgence alimentaire car les chiffres ont explosé de manière hallucinante : la FdSS (Fédération des Services Sociaux) parle aujourd’hui de 600.000 personnes qui ont recours à l’aide alimentaire en Belgique, 55.000 à Bruxelles ! Or, actuellement, si je deviens bénéficiaire de colis alimentaire, je me retrouve dans une position dans laquelle je n’ai pas le choix de ce que je mange et j’alimente le système qui m’écrase, celui où l’on produit toujours plus pour moins cher. Je trouve ça terrible. Il faut donc aussi s’interroger ensemble pour élaborer des solutions qui ne vont pas renforcer un système créateur d’inégalités qui met les gens dans l’urgence. Et aussi qui reconnaissent et respectent les demandeurs-euses d’aide. Par exemple, augmenter les minimas sociaux – c’est une des revendications de la FdSS –, donner des chèques alimentaires, bref donner de l’argent aux gens pour aller s’acheter à manger. Argent qu’il faut bien aller chercher quelque part… chez les riches via une fiscalité plus équilibrée.